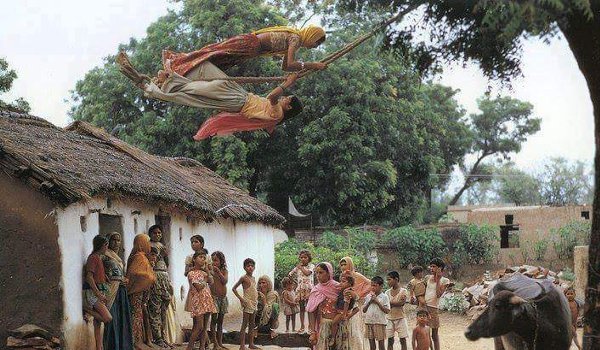

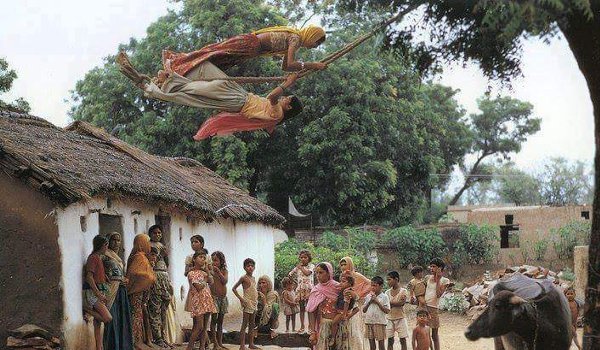

एक समय था जब सावन माह के आरंभ होते ही घर के आंगन में लगे पेड़ पर झूले पड़ जाते थे और महिलाएं गीतों के साथ उसका आनंद उठाती थीं। समय के साथ पेड़ गायब होते गए और बहुमंजिला इमारतों के बनने से आंगन का अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया।

ऐसे में सावन के झूले भी इतिहास बनकर हमारी परम्परा से गायब हो रहे हैं। अब सावन माह में झूले कुछ जगहों पर ही दिखाई देते हैं। जन्माष्टमी पर मंदिरों में सावन की एकादशी के दिन भगवान को झूला झुलाने की परम्परा जरूर अभी भी निभाई जा रही है।

वर्षा ऋतु की खूबियां अब किताबों तक ही सीमित रह गई है। वर्षा ऋतु में सावन की महिमा धार्मिक अनुष्ठान की दृष्टि से तो बढ़ ही जाती है। प्रकृति के संग जीने की परम्परा थमती जा रही है। झूला झुलने का भी दौर भी अब समाप्त हो गया है।

आधुनिकता की दौड़ में प्रकृति के संग झूला झूलने का की बात अब कहीं नहीं दिखती है। ग्रामीण क्षेत्र की युवतियां भी सावन के झूलों का आनंद नहीं उठा पाती है। आज से दो दशक पहले तक झूलों और मेंहदी के बिना सावन की परिकल्पना भी नही होती थी।

आज के समय में सावन के झूले नजर ही नहीं आते हैं। लोग इसका कारण जनसंख्या घनत्व में वृद्धि के साथ ही वृक्षों की कटाई मानते हैं। लोग अब घर की छत पर या आंगन में ही रेडीमेड फ्रेम वाले झूले पर झूलकर मन को संतुष्ट कर रहे हैं।

बुद्धिजीवी वर्ग सावन के झूलों के लुप्त होने की प्रमुख वजह सुख सुविधा और मनोरंजन के साधनों में वृद्धि को मान रहे हैं। सावन में प्रकृति श्रृंगार करती है जो मन को मोहने वाला होता है। यह मौसम ऐसा होता है जब प्रकृति खुश होती है तो लोगों का मन भी झूमने लगता है।

झूला इसमें सहायक बन जाता है। भारतीय संस्कृति में झूला झूलने की परम्परा वैदिक काल से ही चली आ रही है। भगवान श्रीकृष्ण राधा संग झूला झूलते और गोपियों संग रास रचाते थे। मान्यता है कि इससे प्रेम बढऩे के अलावा प्रकृति के निकट जाने एवं उसकी हरियाली बनाए रखने की प्रेरणा मिलती है।

संस्कृति एवं परम्परा की ही देन है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों के गांव और कस्बों में लोग झूला झूलते हैं। विशेष कर महिलाएं और युवतियां इसकी शौकीन होती हैं। भारतीय हिंदी महीने की हर माह की अपनी खुशबू है। सावन व भादो का महीना प्रकृति के और निकट ले जाता है। झूले झूलने के दौरान गाया जाने वाला गीत मन को सुकून देते हैं।

झूला गांव के बागीचों, मंदिर के परिसरों में लगाया जाता है। जिस पर अधिकतर युवतियों का ही कब्जा होता है। गांव के युवक इसमें शामिल अवश्य होते हैं लेकिन केवल सहयोगी के रूप में। उन्हें दूर से ही इसे देखने की इजाजत मिलती है।

वर्तमान समय में अब झूले की परम्परा लुप्त हो रही है। सावन भादों की खुशबू अब नहीं दिखती है। एक दो स्थानों को छोड़ कर लोग इसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं। इन झूलों के नहीं होने से लोकसंगीत भी सुनने को नहीं मिलता है। झूला मंदिरों की शोभा बन कर रह गया है।

सावन के आते ही गली-कूचों और बगीचों में मोर, पपीहा और कोयल की मधुर बोली के बीच युवतियां झूले का लुत्फ उठाया करती थीं। अब न तो पहले जैसे बगीचे रहे और न ही मोर की आवाज सुनाई देती है। यानी बिन झूला झूले ही सावन गुजर जाता है।

लगातार पड़ रहे प्राकृतिक आपदाओं के कहर का असर माना जाए या वन माफियाओं की टेढ़ी नजर का परिणाम कि गांवों में भी बगीचे नहीं बचे, जहां युवतियां झूला डाल सके या मोर विचरण कर सके।

गांव की बुजुर्ग महिलाएं बताती हैं कि सावन के नजदीक आते ही बहन-बेटियां ससुराल से मायके बुला ली जाती थीं और पेड़ों पर झूला डाल कर झूलती थीं। झुंड के रूप में इकट्ठा होकर महिलाएं दर्जनों सावनी गीत गाया करती थीं।

वह बताती हैं कि त्योहार में बेटियों को ससुराल से बुलाने की परम्परा आज भी चली आ रही है, लेकिन जगह के अभाव में न तो कोई झूला झूल पाता है और न ही अब मोर, पपीहा व कोयल की सुरीली आवाज ही सुनने को मिलती हैं।

गांव की अधेड़ उम्र की महिलाओं की मानें तो दस साल पहले तक यहां रक्षाबंधन तक झूले का आनंद लिया जाता रहा है। कि गांव के पेड़ में लोहे की जंजीरों से झूला डाला जाया करता था और सारे गांव की बहन-बेटियां झूलती थीं। अब पेड़ ही नहीं हैं तो झूला कहां डाला जाए।

झूला झूलने के खत्म हुए रिवाज के लिए गांवों में फैल रही वैमनष्यता जिम्मेदार हैं। पहले गांव के लोग हर बहन-बेटी को अपनी मानते थे लेकिन अब जमाना बदल गया है। जिसके हाथ में रक्षा सूत्र बांधा जाता है, वही भक्षक बन जाता है।

कुल मिला कर बाग-बगीचों के खात्मे के साथ जहां मोर-पपीहों की संख्या घटी है, वहीं समाज में बढ़ रही गैर समझदारी के कारण भाईचारे में बेहद कमी आई है। नतीजतन, झूला झूलने की परम्परा को ग्रहण लग गया है।

शहरों में जगह की कमी ने परम्परा के निर्वाह में बाधा खड़ी कर दी है। अब झूले लगाने के लिए जगह की तलाश करनी पड़ती है। पहले संयुक्त परिवार में बड़े-बूढ़ों के सानिध्य में लोग एक दूसरे के घरों में जुड़ते थे। जबकि एकल परिवार ने इस आपसी स्नेह को खत्म कर दिया है।

महिलाएं कम्यूनिटी सेंटर में तीज पर्व मनाती हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से सभी एक दूसरे के साथ खुशियां बांटती हैं। सावन के झूले कहां हैं, अब तो लोग महंगाई के झूले झूल रहे हैं। भौतिकवाद ने एक-दूसरे के प्रति लगाव भी खत्म कर दिया है।

लॉन में लोहे व बांस के झूले लगा लिए और हो गया परम्परा का निर्वाह। अब तो पहनावा भी आधुनिकीकरण की भेंट चढ़ गया है। अब तो लोग तीज के दिन मॉल में जाते हैं, फिल्म देखते हैं, खाना खाते हैं और इस तरह मना लेते हैं, सावन के पूरे त्योहार।

रमेश सर्राफ

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)